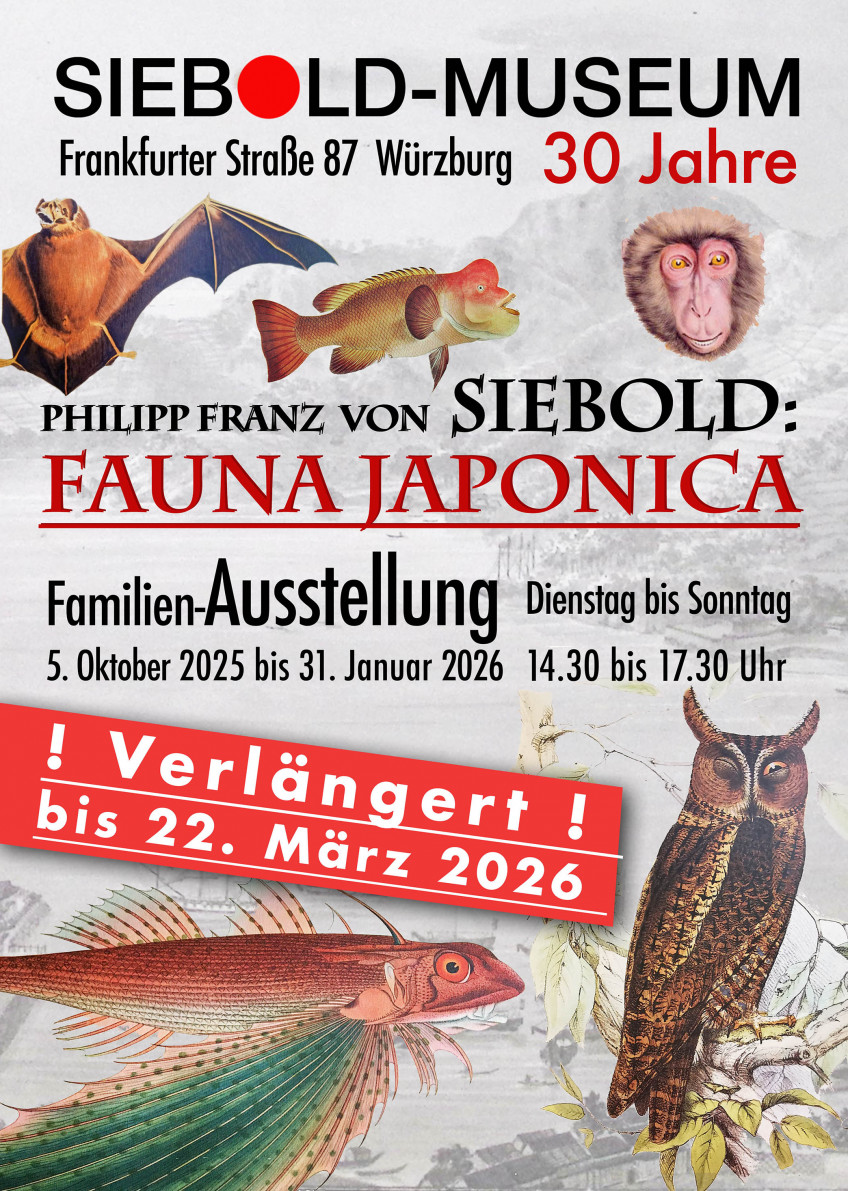

Sonderausstellung

05.10.2025 bis 31.01.2026, verlängert bis 22.03.2026

Siebolds ‚Fauna Japonica‘ – Familien-Ausstellung zum 30jährigen Museumsjubiläum

Neben der ‚Flora Japonica‘ (Pflanzenwelt) und dem historisch/landeskundlichen Werk ‚Nippon‘ ist die ‚Fauna Japonica‘ (Tierwelt Japans) das dritte monumentale illustrierte Großprojekt, das der Japan-Forscher Philipp Franz von Siebold (1796-1866) auf der Grundlage seiner 1823 bis 1829 gesammelten Objekte verwirklichte. Die großformatigen, überwiegend handkolorierten Lithographien wurden zwischen 1833 und 1850 in fünf Tafelbänden veröffentlicht und umfassen Reptilien, Krebstiere, Fische, Vögel und Säugetiere.

Obwohl japanische Vorlagen und Original-Präparate aus Leiden für die Ausstellung nicht zugänglich waren, ermöglichen die ausgestellten Farbtafeln, Tierpräparate, Gemälde, zeitgenössische Abbildungen und Alltagsgegenstände aus den Beständen öffentlicher und privater Leihgeber für die ganze Familie spannende Einblicke: Sie zeigen die Entstehungsgeschichte und das Nachleben dieses zoologischen Meilensteines für die japanische Naturkunde. Neben Spezialführungen gibt es ausstellungsbegleitend auch eine Vortragsreihe, in denen Fachleute allgemeinverständlich ausgewählte Aspekte erläutern.

- Vortragserie zur laufenden Ausstellung -

Siebolds und Bürgers Forschungen zur Mineralogie und Geologie Japans

Freitag, 10. Oktober 2025, 18:00 Uhr

Während seines ersten Aufenthaltes in Japan 1823 bis 1829 hatte Philipp Franz von Siebold Gelegenheit, zusammen mit seinem Kollegen und Mitarbeiter, Heinrich Bürger (1804-1858), nicht nur die Botanik, Zoologie und Kultur Japans, sondern auch die Mineralogie und Geologie des Inselreiches zu studieren. Allerdings fand Siebold zu Lebzeiten keine Gelegenheit, über dieses Themengebiet zu publizieren. Ein Manuskript Heinrich Bürgers mit dem Titel ‚De Mineralogia Japonica‘ wurde erst 2016 als Faksimile mit englischer Übersetzung von Tokuhei Tagai und Lothar Schröpfer veröffentlicht. Dieser Text stellt die früheste ausführliche Schilderung der Geologie des japanischen Kaiserreichs sowie dessen Mineralien, Gesteine und mineralischen Lagerstätten dar – in einer Zeit, als sich japanische Gelehrte mit den geologischen Forschungen aus Europa vertraut zu machen suchten, wo damals ein erbitterter ideologischer Streit zwischen „Neptunisten“ und „Plutonisten“ tobte. Ein weiterer höchst interessanter Aspekt des Manuskripts ist die detaillierte Beschreibung der damals in Japan üblichen traditionellen Methoden des Kupferbergbaus, des Kupferschmelzens und der Reinigung des Metalls.

Auf Siebolds-Schultern:

Deutsche Naturforscher und Sammler in Japan

Freitag, 17. Oktober 2025, 18:00 Uhr

PD Joachim Scholz vom Frankfurter Senckenberg-Museum ein ausgewiesener Experte der marinen Fauna und Wissenschaftshistoriker, berichtet in seinem Vortrag, wie nach der Öffnung Japans ab den 1870er Jahren deutsche Wissenschaftler aufbauend auf Siebolds ‚Fauna Japonica‘ die Tierwelt, v.a. die Meeresfauna Japans weiter erforschten.

Inspiriert vom Teilband „Crustacea“ (Krebstiere) von Siebolds ‚Fauna Japoncia‘ setzte sich Johannes Justus Rein (1835-1916), 1868 bis 1870/1873 Direktor des Frankfurter Senckenberg-Museums, mit der Tierwelt Japans auseinander, die er auf einer Studienreise untersuchte. Ihm ist zu verdanken, dass ein junger Schullehrer aus Mühlhausen/Thüringen, Ludwig Döderlein (1855-1936), 1879 nach Japan reiste und zum Pionier der dortigen Meeresforschung wurde – Döderlein gilt, nach Siebold, als wichtigster Wegbereiter der Zoologie in Japan. Über die Japanreise des Döderlein Schülers Franz Doflein (1873-1924; dem einen oder anderen bekannt durch sein Buch „Ostasienfahrt“, einem Bestseller des Jahres 1906) spannt sich der Bogen zu Mitsukuri Kakichi 箕作 佳吉 (1858-1909), dem ersten Professor der Zoologie in Japan, der gleichzeitig auch gebürtiger Japaner war. Nach seinem frühen Tode wurde die Meereszoologie von keinem geringeren als dem japanischen Kaiser wiederbelebt: Der Showa Tenno hat sich im Verlaufe seiner 50 Jahre währenden meeresbiologischen Studien in der Sagami Bucht gelegentlich auf Döderlein bezogen, denn Letzterer hatte dort die Errichtung einer Meeresforschungsstation empfohlen.

Siebolds ‚Fauna Japonica‘

Freitag, 24. Oktober 2025, 18;00 Uhr

Andreas Mettenleiter, der Kurator der Ausstellung, stellt Siebolds monumentales Werk zur Tierwelt Japans vor, dass zwischen 1833 und 1850 in fünf Teilbänden erschien und unvollendet blieb. Hintergründe, Entstehungsgeschichte, Bearbeiter, Illustratoren und Illustrationen und natürlich auch die zugrundeliegenden Sammlungen werden geschildert. Anhand zahlreicher Illustrationen ermöglicht der Bildvortrag einen tiefergehenden Einblick in das Thema, als dies während der Führungen durch die Ausstellung möglich ist.

Aus der Geschichte des Naturhistorischen Sammelns

Freitag, 21. November 2025, 18:00 Uhr

Christoph Schindler, Hassfurt/Bamberg, der sich seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigt, erzählt aus der langen Tradition naturkundlicher Sammlungen. Der Vortrag spannt einen Bogen von den Wunderkammern der Renaissance zu modernen Naturkundemuseen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem "langen 19. Jahrhundert" mit seinen Umwälzungen in den Naturwissenschaften. Dabei sollen Bezüge zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, zur Kunstgeschichte und Anekdotisches nicht ausgespart werden. Bezug genommen wird auch auf ausgewählte Objekte der Sonderausstellung.

Vom Naturalienkabinett zur Datenbank – Sammeln in der Würzburger Zoologie

Freitag, 5. Dezember 2025, 19:30 Uhr (Umweltstation, Nigglweg 5)

Über die Geschichte zoologischer Sammlungen in Deutschland, die vor etwa 250 Jahren begann, berichtet Dieter Mahsberg. Die Sammlung des in Würzburg geborenen Philip Franz von Siebold umfasste viele Pflanzen und Tiere, die in Europa bislang unbekannt waren. Im Würzburg des 18. Jahrhunderts war es Bonavita Blank, Professor der Naturgeschichte, dessen Naturalienkabinett eine große Sammlung an Fossilien, Mineralien und Tierpräparaten enthielt. Ein Teil seiner Exponate ging in das 1919 vom Naturwissenschaftlichen Verein Würzburg gegründete „Fränkische Museum für Naturkunde“ in der Residenz über, das im 2. Weltkrieg weitgehend zerstört wurde. Eine später aufgebaute Zoologische Lehrsammlung ist heute im Biozentrum der Universität untergebracht. Der Vortrag zeigt auch, wie neue molekulargenetische Verfahren die Erforschung biologischer Vielfalt revolutionieren, warum klassische Sammlungen ihren Wert aber trotzdem behalten.

Achtung: Anderer Veranstaltungsort: Umweltstation der Stadt Würzburg, Nigglweg 5

Ein Blick hinter die Kulissen: Die Präparatoren-Werkstatt des Senckenberg-Museums Frankfurt/Main.

Freitag, 9. Januar 2026, 18:00 Uhr

Was passiert eigentlich in der Präparatoren-Werkstatt eines Naturkundemuseums? Wer arbeitet dort mit welchen Techniken und Hilfsmitteln? Welche Herausforderungen warten auf die Präparatoren und wie werden die Schwierigkeiten gelöst? In ihrem Vortrag berichtet Hildegard Enting über Erlebnisse und Projekte aus ihrer langjährigen Tätigkeit; die Zuhörer erfahren dabei Wissenswertes, Unerwartetes und gelegentlich auch Anrührendes aus dem Praxisbetrieb.

Der Japanische Riesensalamander und die Familie von Siebold

Freitag, 16. Januar 2026, 18:00 Uhr

Wolf-Eberhard Engelmann, Leipzig, hat über den Riesensalamander und die Familie von Siebold geforscht: Philipp Franz von Siebold brachte 1830 den ersten Japanischen Riesensalamander (Andrias japonicus) nach Europa. Sein Verbleib ist nicht eindeutig zu klären. Das Präparat eines großen Riesensalamanders aus dem Berliner Museum für Naturkunde (MfN) soll nach Angaben in der einschlägigen Literatur ursprünglich aus dem Museum von Leiden (NL) stammen und auf Philipp Franz von Siebold zurückgehen. Der im Berliner Museum archivierte Schriftwechsel zu dem Erwerb des Riesensalamanders zeigt jedoch, dass dieser aus dem Nachlass seines zweiten Sohnes Heinrich Philipp von Siebold (1852-1908) stammt und 1909 vom Museum angekauft wurde. Er besitzt daher keinen Typus-Status.